外観

「Nextone Artist」はちょっとブリット・コンボ系のシックで落ち着いたデザイン。「Blues Cube Artist」より若干小振り。重量は16.2kg、30cm口径のスピーカーが搭載され、定格出力は80Wです。

一方、「Nextone Stage」のほうはスピーカーの口径は同じですが、一回り小さいサイズで、13.4kgとかなりの軽量になっており、出力が40Wに抑えられています。シックで落ち着いたデザインが好印象です。

これまで、ギターアンプといえば増幅回路に真空管を使用したモデルが主流でした。僕自身も数々のアンプを購入してきましたが、以前はその利点について熟知できていたわけではありません。何となく「音が太くて抜ける?」、「歪ませた時の質感が違う?」くらいのアバウトな印象でそれらを使ってきたような気もします。しかし、ヴィンテージ系チューブ・サウンドを得意とするモデル、Fenderの「Tweed Deluxe Amp」を購入したり、マーシャル・ミュージアム等で歴代の名機を試奏したことで、そのサウンドに魅了されていったのです。最大の利点は、ピッキングに対するレスポンスの心地良さや弾きやすさです。ボリュームを上げていくことで得られる温かな歪みとコンプレッション。これがヴィンテージ系チューブアンプの人気の秘密なんです。

|

| これは私物のTweed Deluxe Reissue |

反面、チューブ・アンプはツアーなどで使えば最低でも年に1度はパワー管の交換が必要です。高額なメンテナンス料が掛かりますし、レンタルしていたアンプの真空管の劣化が原因でヒューズが飛んでしまい、ライブ当日に音が出なくなってしまって、本当に困ったこともあります。

|

| 上のアンプのリア部です |

Nextoneシリーズは真空管こそ使用されていませんが、同様のサウンドを完璧に、しかもメンテナンス・フリーで得ることができるモデルなのです!

KATANA AMPシリーズとの違い

既発のKATANA AMPシリーズはどちらかと言えば全方位型。特にエディ的なマーシャル・サウンドを狙った「BROWN」やギターのボリューム操作によってクランチ~ハイゲインまでを自在にコントロールできる「LEAD」などのアンプ・タイプが売りです。多彩なマルチ・エフェクターも内蔵されているので、これ1台だけで完結できるポテンシャルを持っています。(そういえば、楽器フェアではKATANA HEADのデモを担当しました〜)

一方、NEXTONEシリーズは、エフェクターの搭載数は必要最小限に抑えられていますが、ヴィンテージ・アンプのサウンドを徹底的に追求。ハイゲインなサウンドよりはクリーン~クランチに特化したモデルという感じがします。

LEADチャンネルを選択すれば、極上のドライブ・サウンドになりますが、GAINをMAXに上げても、いわゆるハイゲインなサウンドにはなりません。

POWER AMP SELECTの実力は?

ここからが本題。パネルに表記されているように、パワーアンプ部の真空管タイプを切り替えられるようになっています。しかし、これまでの製品のようなモデリングやプロファイリングなどの技術でサウンドを再現するのではなく、ボリュームやトーン(EQUALIZER)との相互作用で、連続的にサウンドが変化してバリエーションを楽しめる仕様になっています。また、このスイッチはパワー管のキャラを変更するもので、スピーカー・シミュレーター的なニュアンスは含まれていません。極端な、例えば「スタック・アンプの再現」のようなものを目指したものではなさそうです。

しかし、下記のようなキャラクターに近い音色変化が簡単に得られます。

6V6:フェンダー系の小型アンプ。Deluxe、Deluxe Reverbなどで採用。

6L6:比較的出力の大きいフェンダー系やMesa Boogieの大出力タイプ。Tweed Bassman、Twin Reverb、Mesa/BoogieのMarkシリーズなど。

EL84:ブリット系コンボ。Vox AC30、マッチレス、フェンダーのBlues Jrなど。

EL34:マーシャルを始め、Orange、Bognerなど。

4種類のリアルなチューブ・サウンドを切り替えながら音を作っていくと、思わずいろいろなスタイルのフレーズを弾きたくなります。

Master Volumeの仕様

Nextoneシリーズを使いこなす上で覚えておいて欲しいポイントがあります。それは「MASTER VOLUME」の設定がサウンドに大きく影響するという点。真空管アンプの特徴でもあるのですが、パワーアンプ部に送り込まれる信号の大きさによって、「歪み」や「コンプレション感」、「飽和感」などが変化していきます。つまり、「MASTER VOLUME」の設定は音量だけでなく音色にも変化が現れることに注意してください。

「クリーン・チャンネル」を選択した場合、「VOLUME」と「MASTER VOLUME」を控えめに設定すると、ハムバッカーでも歪まないウォームなクリーン・サウンドが作れるのに対し、両者を上げていくことでとでさらに歪みとコンプレッション感を付加することができるのです。音量が大きくなりすぎる場合は「POWER CONTROL」を一段下げて対応してください。次の写真のように「POWER CONTROL」と「MASTER VOLUME」の設定次第で聴感上は同じ音量になりますが、音色的にはかなり異なった質感になります。

Nextoneシリーズの内蔵エフェクト

工場出荷時にパネル上で選択できるエフェクトは次の通りです。

・BOOST:ゲインを持ち上げることができます。選択しているチャンネルごとの設定は記憶されるので、CLEANではOFFにしてLEAD時はONのような設定にすることも可能です。

・TONE:CLEANではブライト・スイッチとして、LEAD時はFATスイッチにとして動作。これもチャンネルごとにメモリーされます。

・DELAY:アナログ・ディレイ風のディレイ。タップ・スイッチでディレイタイムを変更できます。

・REVERB:クリーンなデジタル・リバーブです。

コンパクトなどの歪み系エフェクターと組み合わせれば、無限のバリエーションを楽しめることは言うまでもありません。

マニアも納得のカスタム・モード

チャンネル切り替えスイッチを長押しすることで、「カスタム・モード」を選択できます。ノーマル時とは異なるエフェクトや設定がなされています。例えば、初期設定では、ディレイ・スイッチでトレモロが起動するようになっています。

パソコンとUSB接続してエディターを立ち上げると、さまざまな設定を変えることができるようになっています。ブースターの種類やコンプを起動したり、ディレイやリバーブのモード変更、パラメトリック・イコライザーなどで細部の調整を行えます。

ここで注目して欲しいのはパワー・アンプ部のパラメーター変更を行える点です。「BIAS」を下げ、「SAG」を上げることで、歪みやコンプレッション感を増強することができます。これは単に歪みを増やすというよりは、「MASTER VOLUME」の設定が低くてもコンプレッションを強く効くようにしたり、逆に「MASTER VOLUME」を上げてもクリーンなサウンドを維持したまま、音量を出したい場合などに使えます。残念ながらKATANA AMPのように設定をパッチのように切り替えることはできませんが、各パワーアンプの設定はメモリーできますから、例えば「6V6」は歪みやすく、「6L6」はクリーンに、といったチューニングを行えば便利でしょう。

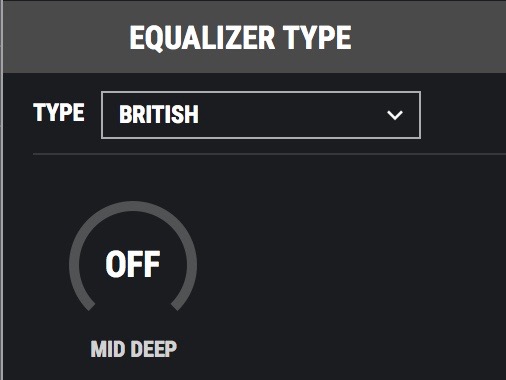

プリアンプ部の「EQUALIZER TYPE」(=トーン・スタック)の切り替えも効果的。トーン・ツマミの効き方を「BRITISH(ツイード風など)」と「AMERICAN(ブラック・パネル風など)」に切り替えられるような感じです。

お気に入りの設定を本体のカスタム・モード内に保存しておくことで、自分だけのカスタム・アンプを所有しているような感覚を味わえます。

「Stage」と「Artist」の違い

内蔵エフェクトや機能は全く同じです。異なるのは筐体と出力だけなんですが、サウンドの傾向は少しだけ違うように感じました。「Artist」はレンジ感が広く、よりウォームなコンプレッションが特徴なのに対し、「Stage」はややソリッドでアタッキーな印象を持ちました。出力が異なることで飽和感と音量の関係も変わってくるので、プレイする環境や音楽性に合わせて選択すると良いと思います。

僕自身は「Nextone Artist」のほうがお気に入り。もう手放せませんね。来週からZeroさんのライブ・ツアーが始まるのですが、これを使ってみるつもりです。ライブでの使用感もいずれご報告しましょう!